当历史的齿轮逆回转几千年,愁云惨雾之下,济水之滨的徐国都城只余慌乱。

贵族们顾不得优雅风仪,紧紧围簇着一位国君模样的人,凄凄惶惶地迈出大开的城门。一拨又一拨老百姓跟随着他们,扶老携幼,脚步踉跄……长风卷过城中街市,呜呜咽咽,往日喧嚣繁盛的市肆却寂静地不见一个人影,这里成了一座空城。

国,没有了。那位仓皇而去的国君,就是如今身在庙宇受人尊崇的徐偃王。

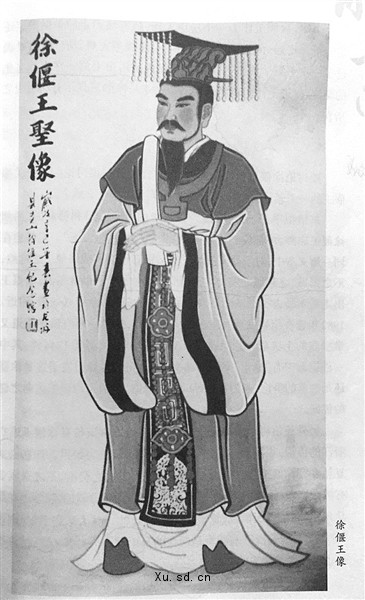

后人所作的徐偃王像。资料图片

徐偃王是何人?

徐偃王的名字,最早出现于战国后期的《尸子》一书:“徐偃王有筋而无骨。”数千载岁月里,人们在传述历史的过程中,总是有意无意地对历史事件或人物进行神化。但历史始终是神话的基础,撇去种种神话色彩、隐喻成分,通过大量的历史记载,我们能拼凑出徐偃王的大半生轨迹。

徐偃王是春秋时期以现在安徽泗县为中心而建立的徐国的国君,由于他具有实力,并实施仁政,因此得到诸侯国的拥戴,向他进贡朝拜者达36国之多。眼见徐国日渐强大,周王朝担心威胁到自己的统治地位,便派人去游说楚王派兵伐徐。

楚国与徐国相邻,自然不愿意徐国坐大,便立即出兵攻打徐国。面对气势汹汹的楚军,徐偃王采取不抵抗措施,弃城而走,大批老百姓也跟着他走上了逃亡之路。

“得朱弓赤矢”后,“仁义失国”

恐怕连徐偃王自己都想不到,正是由于他在楚国大兵压境之际不战而走,为自己赢得了“仁义失国”的名声,也成为了历史上“仁义之君”的代表人物。

徐偃王真的毫无野心吗?

北朝郦道元《水经注》记载,徐偃王开发水路时,偶然挖得朱弓铜矢。弓矢是征伐之物,当时只有周天子才有征伐之权限,挖到这样的物件,在许多人看来就是上天把天下的征伐之权转授予了偃王。在漫长的中国历史上,类似情景还有秦末陈胜吴广“置书鱼腹”“篝火狐鸣”,元末红巾军“莫道石人一只眼,挑动黄河天下反”等。

但是,“得朱弓赤矢得天下”的谶言并未成为现实。当楚国大军兵临城下,徐国却无将可挡,徐偃王宣布去国。

“我不贪图这个国君宝座和荣华富贵,只要能让老百姓避免屠刀戮颈之祸,我个人做不做国君有什么关系呢?还是我走吧。”这似乎是当时徐偃王的心情。然而,不战而走并没有成为这位国君的最终结局。

春秋时期,周天子早已没有力量与权威,能够居高临下地控制诸侯了。各诸侯国为扩充疆土相互攻伐,狼烟四起,后被称为“春秋无义战”。长期在我国占据主流地位的儒家思想认为,“礼乐征伐自天子出”,这才是合乎义的。因此,想要在“礼崩乐坏”的春秋时期找出一位体现“仁义”的代表人物委实不易。

人们寻寻觅觅,终于把目光投向了徐偃王。不抵抗主义被提升到“仁义”的高度,众多徐氏族人跟随逃难,也成了“仁义”之感召力的体现。

于是,随着儒家地位的不断稳固和提升,徐偃王的声望也水涨船高。时光轮换,改朝换代,尊卑起伏,他的仁义之君形象却日复一日的更为深刻了。

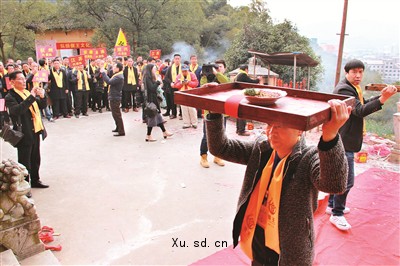

徐偃王祭祀活动中呈贡祭品。

被官方“认证”过的乡土保护神

徐偃王弃国而走后,究竟去了什么地方?这是一个谜题。但在浙江很多地方都流传有徐偃王逃亡浙江的传说,很多地方的徐姓族谱都奉徐偃王为始祖。

“浙江各地盛传‘徐偃王’的史迹,应该有一定的事实根据。徐国衰败灭亡以后,王室、公族子弟逃窜浙江是完全可能的。”省社科院历史研究所研究员董楚平指出,徐氏族人曾大量来到浙江是事实。

彼时,龙游灵山村的“徐偃王庙”坐落在村子中央。据地方志记载,村子后面的一抹青山原来叫徐山,后来因徐偃王庙求雨特别灵验,这座山也改称为灵山。

如果仅是受四邻八乡香火祭拜,那它也只是一座百姓寄托心愿的寻常庙宇。直到唐元和九年(813),位列“唐宋八大家”之首的韩愈为它作《衢州徐偃王庙碑记》(历史上龙游隶属衢州府),这块碑让灵山徐偃王庙闻名于世。

南宋绍定年间,徐偃王爵号被加封成“灵惠慈仁圣济英烈”八字王,达到了南宋一代民间神灵的最高级别。徐偃王成为被官方“认证”过的乡土保护神。

直至民国初年,每年农历正月廿徐偃王诞辰日,龙游的大小官员都得集体前来朝拜、祭祀徐偃王,其时盛况自不待言。

韩愈撰写的碑一直立于庙中,后因年岁久远而断成两截。上半截在清朝咸丰年间的战乱中被湘军一个师爷掳走。据说这位师爷还留下话,说要想找回这块碑,请到洞庭湖畔来。那半块残碑就这样消失在岁月长河中,剩下的“半截碑”则在解放后由衢州博物馆收藏。

庙宇也在风雨中飘摇。“文革”期间,“徐偃王庙”干脆被用来放电影。如今,只有上了点年岁的人才能认出老庙的位置。曾经的繁盛光景,似乎连残墙破瓦都未留下。更多人则会直指不远处的凤凰山:“喏,现在大家都去那里祭拜。”

赖如凤(中)三十多年前的梦成为重修徐偃王庙的起源。

亦神亦祖,促成南北文化交流

“我梦见神到灵山看看,结果庙被拆了,没地方歇脚。”望着熙熙攘攘的人群,赖如凤又一次回想起三十多年前的梦境。自16岁嫁到灵山,赖如凤年年祭拜徐偃王。甚至在不准祭祖拜神的年代里,她都在半夜揣着贡品去祈福。在黑灯瞎火的老庙门口遇到其他村民,彼此看了看,心照不宣。

老街上的徐偃王庙彻底被毁罄尽后,源于赖如凤的梦仿佛给民众指示。无论男女老少,人们有钱出钱,有力出力,有物捐物,积累了二十多年的力量终于换来了立在凤凰山头的徐偃王庙。自此,四面八方的人们纷纷前来祭拜徐偃王。

祭拜徐偃王也许是为求福弥灾。因为在淳朴百姓心中,徐偃王身上的“仁义”光辉从未消散,他象征平和安定,是护佑一方的天意使者。但对众多徐氏族人而言,来,为的是寻根问祖。徐岳湘从湖南赶到龙游,当地徐氏将安贞公奉为始祖。“徐安贞是龙游人,我们到这里寻根朔源,纪念徐偃王的仁义功德。”

“希望以血缘为纽带,汇聚更多力量,加强各地徐偃王文化研究团队间的资料交流。”龙游县偃王文化研究会会长徐有金如是说。在祭祀典礼现场,除了徐岳湘一行人,福建、广西、安徽皆有徐氏代表队。他们一一向徐偃王像行礼,在香火缭绕间,寻求血脉中遥远的共同起源。

不论是作为地方祠神,还是徐氏家族神,徐偃王真正有功历史之所在,大抵还是促成了一次南北文化的交流。因其缘故,徐氏族人进入浙江,把当时的先进文化带入古越之地,促进了这一带的经济发展,所以才使“徐偃王”变得亦神亦祖,既为徐氏之子孙后代所奉祀,也受到了本地人民群众的尊敬和纪念。